BLOG FONDATO NEL GIUGNO DEL 2000

Aggiornato:

Aggiornato:

26/6/2015 ● Cultura

Nel latte il nutrimento della "penitenza" verso la "salvezza"

Luigi Sorella ● 4557

Luigi Sorella ● 4557

Nel cibo della vita, come nutrimento spirituale, la parola “latte” non

appartiene culturalmente alla dottrina dei vangeli canonici di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Compare nel richiamo al nutrimento del nascituro, per esempio,

con la Lettera ai Corinzi di San Paolo: “Vi ho dato da bere latte, non

cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete”

[1Cor 3,2].

Paolo, inoltre, cita il latte anche nella Lettera agli Ebrei: “Infatti

voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, avete ancora

bisogno che qualcuno v'insegni i primi elementi delle parole di Dio e siete

diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora, chi si nutre ancora di

latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia, perché è ancora un

bambino” [Eb 5,12-13].

Esplicita allusione dottrinale al latte, irrinunciabile nutrimento per la

“salvezza” umana, proviene da una emblematica lettera di San Pietro: “Come

bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al

quale voi possiate crescere verso la salvezza” [1Pt 2,2].

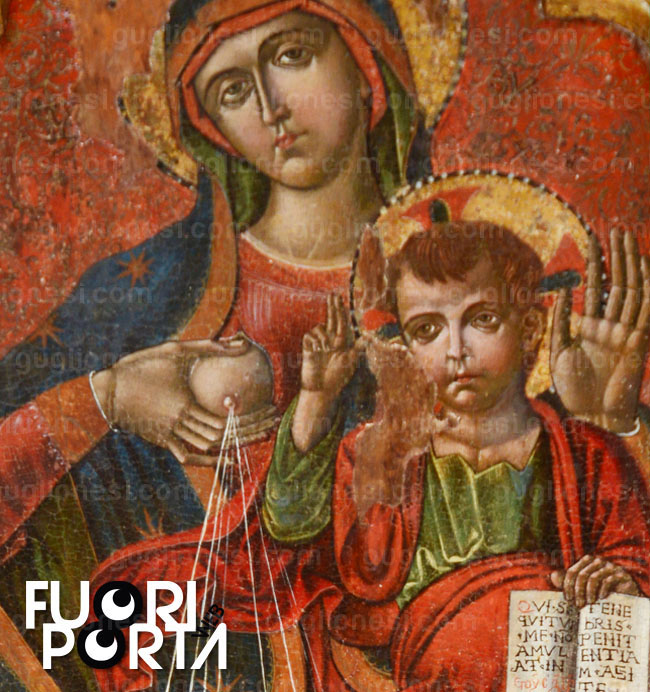

Nel percorso di crescita verso la salvezza va contestualizzata l’iconografia

della “Madonna delle Grazie” del crivellesco Michele Greco da Valona

[trittico tempera su tavola “Madonna con il Bambino tra i Santi Sebastiano e

Rocco”, 1505, Collegiata di Santa Maria Maggiore in Guglionesi], localmente

nota anche come la “Madonna del latte”.

In realtà la “Madonna del latte” (la galactotrofusa, in latino Madonna

lactans o Virgo Lactans), nell’iconografia cristiana fa riferimento

alla Madre che nutre il suo divino Bambino, ed è assai ricorrente culturalmente

nella pittura in generale. L’interpretazione artistica, invece, della Madonna

che dona fiotti di latte alle anime del Purgatorio – appunto l’iconografia delle

“Grazie” – è alquanto rara.

Il raccordo del racconto pittorico, nel comparto centrale del

trittico di Guglionesi, avviene sulla verticalità creativa, in fondo alla quale c’è,

concepito di uguaglianza spirituale, tutto il genere umano nella propria

nuditĂ penitenziale, tra le fiamme del purgatorio.

I Santi hanno nutrito la loro vita con la penitenza, il vero cibo della

“salvezza”. Nel trittico di Guglionesi, l’opera di Michele Greco di Valona

presenta, come prima figura umana a sinistra, sotto il trono della Vergine in

atto di concessione delle Grazie, un primo fiotto di latte che raggiunge

certamente un Santo (in riferimento alla committenza della confraternita

patronale di Guglionesi: ipotesi di profilo di guida e di intercessione

patronale della comunità ?), riconoscibile dall’aureola raggiante attorno al suo

capo. E, come si evince da una lettura piĂą approfondita del messaggio

iconografico dell’opera, ogni anima, dai chierici (si noti la testa di taluni

figuranti) ai bambini, dagli uomini alle donne, volge alla Madonna la propria

invocazione di nutrimento.

Nella raritĂ tematica del capolavoro d'arte cinquecentesca di Guglionesi la

Vergine nutre le anime con il Suo latte, indicando il Figlio e annunciando le parole

evocate dal libro sacro: “Qui sequitur Me non ambulabit in tenebris –

Penitentiam agite”. Cioè: “Chi segue Me non abita nelle tenebre” [Gv

8,12]. Ed ecco, a conclusione della lettura iconografica dell’intera opera, giunge alla cristianitĂ

l’esortazione di Giovanni Battista nel deserto: “Agite con la penitenza”.

La figura del Santo con aureola.

Le anime del Purgatorio.